Tempo di lettura stimato: 13 minuti

L’anno scolastico 2023-2024 è stato caratterizzato da grandi cambiamenti a livello lavorativo: l’arrivo in un nuovo Istituto, dopo 7 anni al Liceo Linguistico di Lovere, nel quale ormai viaggiavo col “pilota automatico“, mi ha messo in discussione, facendomi immergere in una realtà diversa in cui ho dovuto abbandonare certezze e abitudini didattiche consolidate. Ma soprattutto, grazie a una cattedra prevalentemente sul liceo scientifico tradizionale, ho potuto trascorrere il primo anno scolastico in un indirizzo nel quale la lingua latina è studiata per 5 anni per 3 ore a settimana, con uno spazio e un’importanza quindi considerevole. La possibilità, fornitami dalla Dirigenza, di poter affiancare al latino l’italiano, ha consentito un percorso, specie in classe prima, con influenze positive tra le due discipline; interessante è stata anche la valutazione delle pratiche di apprendimento del latino in terza e il tentativo, non so quanto riuscito, di “mascherare la verbo-dipendenza” nelle spiegazioni di grammatica.

In questo articolo cercherò di fare un bilancio dell’applicazione del modello valenziale alla didattica del latino al liceo scientifico, soffermandomi sulla classe prima e valutando alcuni aspetti per me essenziali: il grado di motivazione all’apprendimento dei discenti, la gestione del libro di testo, la promozione di competenze di analisi e, in ultima battuta, traduttive, la riflessione linguistica attraverso lo studio del latino. Va da sé che, a mio avviso, le 3 ore settimanali rappresentano uno scarto decisivo rispetto alle 2 ore del liceo linguistico in cui, tra le altre cose, la disciplina si esaurisce al biennio: anche se, confrontando i programmi svolti in prima, siano pressoché identici, diversa è la profondità dell’apprendimento e l’ora in più consente di attivare quella didattica laboratoriale che, con 2 ore, risulta parecchio sacrificata.

Il latino: un mostro terribile

Insegnare latino in un liceo scientifico porta a fare i conti, subito, con il problema della motivazione; benché il monte ore della disciplina sia superiore a quello di scienze (3 ore vs 2), ci si trova di fronte con studenti che erano probabilmente indecisi tra Scienze applicate e Liceo Scientifico tradizionale e che, per fortuna, nonostante il marketing dei rivali, hanno deciso di iscriversi a un liceo col latino. La sfida è quindi quella di non farli scappare, dopo le prime verifiche, all’indirizzo senza latino, cercando un approccio soft con la disciplina, che possa prevenire i luoghi comuni intorno alla lingua dei Romani, espressi in questo sondaggio somministrato in forma anonima il 30 maggio.

Alla domanda “Quali aspettative avevi nei confronti del latino?”, 10 studenti sui 17 presenti hanno risposto di aspettarsi una lingua difficile e con molto studio mnemonico (zero un approccio ludico, fortunatamente); tuttavia, dopo alcuni mesi, la maggior parte (11 su 17) ha potuto constatare un approccio positivo alla nuova materia (11 su 17).

La motivazione, nei processi di apprendimento, è infatti fondamentale: creare un clima di interesse verso la disciplina, far diventare l’ora di lezione un laboratorio di ricerca e di analisi, promuovere competenze logiche grazie alla lingua dei Romani sono risultati che mi hanno reso orgoglioso del lavoro; d’altra parte, come spesso ripeto, laddove il terreno è fertile, si possono raccogliere dei frutti e già la domanda di D., a metà dicembre, che mi chiese perché non spiegavo tutti i pronomi personali perché era curioso di impararli, mi aveva fatto capire che potevo ottenere buoni risultati.

Le aspettative (tradite?) delle famiglie

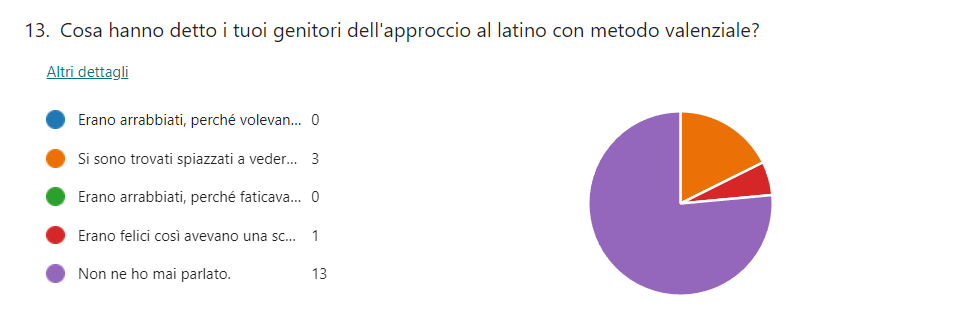

Ma come avranno reagito i genitori a questo modo nuovo di apprendere il latino? Devo essere sincero: si tratta di uno degli elementi di maggiore preoccupazione perché, armati di Castiglioni Mariotti più o meno integri, risalenti agli anni Novanta, i genitori si aspettano che le loro creature apprendano il latino con le stesse metodologie con cui lo hanno imparato trent’anni fa; in effetti avviene spesso così e, se si iniziano ad accumulare insufficienze, la domanda sul metodo di lavoro è dietro l’angolo. Niente di tutto questo è capitato quest’anno: le famiglie hanno riposto piena fiducia nell’insegnante, così come i figli che, come si evince dal grafico, non hanno fatto parola del metodo eversivo.

A parte l’umorista che ha abboccato alla risposta “Erano felici così avevano una scusa per non aiutarmi”, sono interessanti quei 3 studenti che hanno sottolineato lo spiazzamento di fronte alla rappresentazione grafica, probabilmente in famiglie con genitori che hanno cresciuto figli a pane ed eccezioni della prima declinazione. Questo è anche la dimostrazione di come gli studenti, posti di fronte al nuovo, abbiano messo in campo strategie di risoluzione autonome, non potendosi basare su grandi fonti online (a meno di spulciare questo blog, cosa quasi impossibile).

Il libro di testo: croce e delizia

Quando si adotta un metodo di insegnamento, bisogna fare i conti, ahimé, con il libro di testo in adozione; all’Istituto Fantoni di Clusone, dopo anni di egemonia flocchiniana, si è deciso di puntare sul buon Tantucci, nella versione rimodernata di Quae manent. Come ho scritto in diversi interventi qui sul blog, il manuale può essere un ostacolo, ma non va dimenticato uno degli aspetti più importanti della nostra professione, ovvero la creatività didattica e la capacità di operare una selezione dal mare magnum di proposte e materiali che ci vengono forniti. In soldoni, il manuale è uno strumento scientifico fondamentale e non può essere eluso, ma se ne può fare un uso intelligente, preferendo determinati esercizi, oppure procedendo alla modifica delle consegne per potenziare determinate abilità.

A dispetto degli autori, che evocherebbero scenari da anni Settanta, il volume della Poseidonia Scuola è tutt’altro che antico, ma si presenta assai interessante e, oserei dire, moderno. Anzitutto sono ridotti al minimo gli assurdi esercizi “traduci dall’italiano al latino” e il punto forte è rappresentato dalle pagine intitolate “Il mio latino” , in cui non viene richiesta la traduzione del brano, ma si attivano esercizi di comprensione, di riflessione linguistica e di lettura globale.

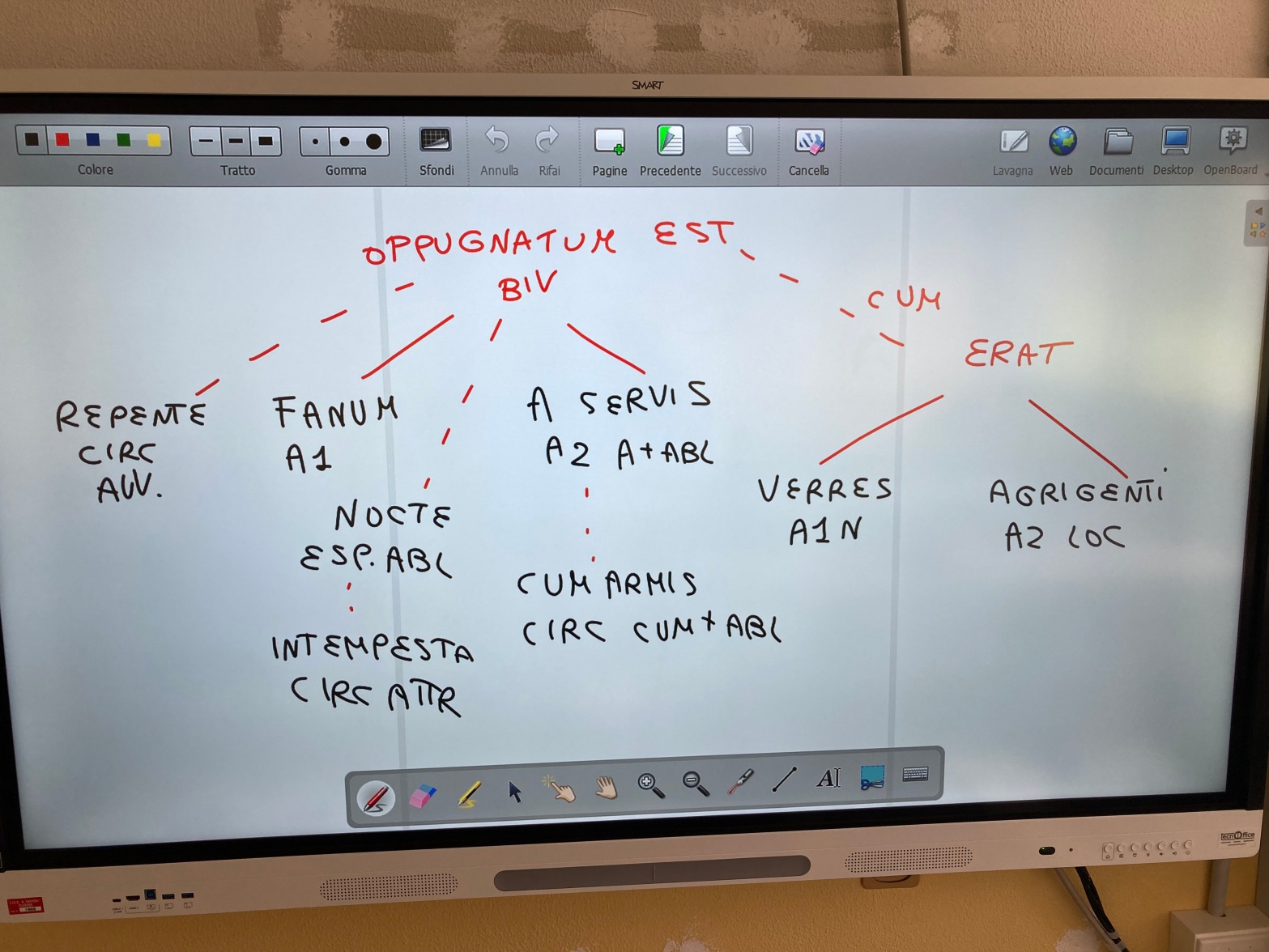

Ho sfruttato al massimo tali esercizi, proponendo varie attività con taglio valenziale: schematizzazione grafica della frase, individuazione degli argomenti richiesti dal verbo, trasformazioni da attivo e passivo, individuazione della frase nucleare e sua prima traduzione. La verifica di fine anno, come vedremo, è stata proprio una proposta di comprensione e analisi di un testo latino senza vocabolario.

Saldare sintassi e semantica in un modello a maglie larghe

Tra le critiche che vengono fatte alla grammatica valenziale c’è quella di mettere in secondo piano la sintassi rispetto alla semantica e di concentrarsi soprattutto sulla costruzione di un verbo, senza ragionare sul suo significato. È indubbio che il metodo valenziale ponga come centrale la sintassi e la costruzione frasale: una volta individuato il verbo e gli argomenti necessari (che andranno a costituire il nucleo), si dovrà capire quali circostanti si riferiscono agli argomenti e poi si dovranno delineare le espansioni, mobili e collocabili in diverse posizioni nella frase. Quest’ultima prende vita e si trasforma in un dramma di cui, considerando proprio i ruoli semantici, possiamo intuire già dal verbo la tipologia degli “attori”. Così, il verbo processit, “avanzò”, presupporrà un soggetto animato, che dovrò ricercare nella frase latina in un nominativo che indichi un essere dotato di vita.

L’elemento sicuramente chiave di tale metodologia è la possibilità di anticipare tanti argomenti che, in un libro tradizionale, vengono posposti, dando vita a un percorso ad alta velocità che contrasta con l’immobilismo dei manuali, nei quali, ancora a pagina 100, si è impantanati sulla puella Fulvia e sull’agricola, che non coltiva ancora i campi, perché la seconda declinazione è a p. 110. Il sogno sarebbe un libro di latino in cui le cinque declinazioni vengono esaurite nelle prime 200 pagine (ma anche meno); aspettando chi lo scriverà, basta un po’ di invenzione didattica per anticipare, come ho fatto io, argomenti di fine primo volume nel bel mezzo delle spiegazioni di dicembre-gennaio:

- anticipare circostanziali temporali e causali mentre si parla del complemento di tempo e di causa;

- introdurre le infinitive quando si ragiona sulle completive, ma anche prima, parlando di nominativo e accusativo (!);

- anticipare i complementi di materia e di limitazione affrontando gli aggettivi della seconda classe e i superlativi.

In questo caso, fondamentale è l’uso dello schema grafico, che è in grado di visualizzare i diversi componenti frasali e su cui si proporre operazioni di arricchimento e smontaggio; tra gli esercizi più proficui di questo anno scolastico, vanno sicuramente annoverati quelli in cui, a partire dallo scheletro di una frase nucleare, creata a partire da un verbo scelto dal docente, si innescano circostanti ed espansioni. Dimenticandoci un attimo della veridicità o meno di tali frasi, credo che un approccio “attivo” col latino possa avere delle ricadute positive in quello passivo, inteso come attività di comprensione e analisi di frasi e brani.

La frase con un senso

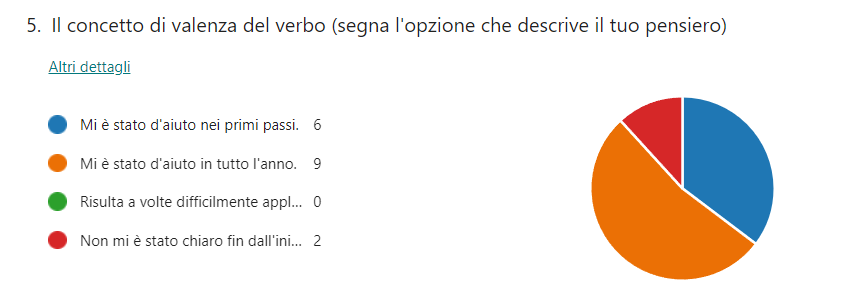

Di fronte alle prime frasi latine, la percezione degli studenti, nei mesi di settembre e ottobre, è quella di un enigma da decifrare, novelli Jean-François Champollion di fronte alla Stele di Rosetta. Questo perché, col metodo tradizionale, normativo-traduttivo, il focus è sulle singole desinenze dei casi, di cui si interrogano “tutti i casi possibili”, a mo’ di terno al lotto. Se si introduce invece il concetto di valenza del verbo, anche quello di caso inteso come macrofunzione si chiarisce meglio e dà agli studenti la possibilità di cercare subito gli elementi richiesti dal verbo di cui, come nell’apprendimento di qualsiasi lingua, dovranno conoscere i significati. Anche gli studenti, nel sondaggio di fine anno, hanno avuto la percezione di un grande aiuto derivante dal concetto di valenza.

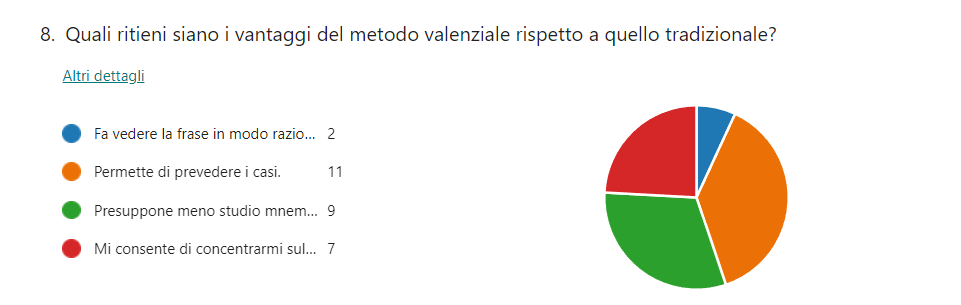

Per ben 15 dei 17 studenti che hanno risposto, il concetto di valenza li ha aiutati non solo nei primi passi del latino, ma anche in quelli successivi, per vedere la frase in modo più razionale. Pur non avendo avuto occasione di sperimentare altri approcci col latino, ne evidenziano i vantaggi, nello specifico la riduzione dello studio mnemonico (poco adatto alle abitudini di apprendimento della generazione Z e di alunni con BES), ma soprattutto l’analisi previsionale (11 su 17 hanno sottolineato questo aspetto).

Considerazioni finali (degli studenti)

Per evitare che l’articolo si risolva in un “me la canto e me la suono”, mi piace chiudere con le voci degli studenti, raccolte nella domanda libera finale, che recitava così: “Esprimi delle considerazioni libere sul modello valenziale, per aiutare l’insegnante a migliorare il metodo sulla base delle tue esigenze”.

Questo metodo mi ha permesso di apprezzare lo studio e la comprensione del latino rendendo tutto più chiaro rispetto a quello che avevo previsto dagli open-day .

il metodo valenziale è un metodo molto efficace se si vuole imparare a riconoscere gli elementi che compongono una frase, inoltre, con il metodo valenziale, si può riconoscere molto velocemente la frase nucleare e di escludere le varie espansioni.

ritengo sia un buon metodo per approcciarsi al latino, aiuta specialmente all’inizio ad abituarsi a lavorare con la nuova lingua. n alcune situazioni può rivelarsi molto utile

Secondo me il metodo valenziale mi ha aiutato molto a comprendere il latino, lingua a me sconosciuta, inoltre è molto intuibile e semplice per imparare più facilmente questa lingua, senza basarsi interamente sulla teoria.

Ho trovato il metodo valenziale molto più pratico e utile, soprattutto quando bisogna analizzare frasi di cui non si conosce il significato. Rispetto al metodo tradizionale è stato più facile anche imparare i diversi casi e complementi. La schematizzazione mi ha permesso di riordinare meglio la frase e le idee.

Utile per non studiare a memoria tutto però un po’ difficoltoso con frasi molto complesse.

Il metodo valenziale mi è stato molto d’aiuto e mi ha semplificato molto lo studio, cercherei di differenziare meglio le circostanti dalle espansioni

Dalle riflessioni emergono dei punti in comune: l’intuitività del modello, la sua economicità rispetto a quello tradizionale, oltre a una apparente semplicità nell’approccio alla lingua; quando questa diventerà più complessa e i brani del tutto d’autore, forse quest’ultima percezione verrà meno, ma credo che, a differenza di altri “metodi”, o presunti tali, quello valenziale consenta di avere degli strumenti per muoversi in un testo latino a difficoltà crescente, con razionalità e criterio. Non è forse l’analisi e la traduzione un esercizio potente di problem solving, più di mille attività inventate sul nulla e basate su fuffa didattica? Le competenze, anche trasversali (o soft skills come dicono i pedagogisti alla moda), si possono promuovere, a mio avviso, tenendo ben salde quelle disciplinari e non, come accade spesso, abdicando a esse.

Per chi è arrivato in fondo a questo articolo, un regalo: la prova di comprensione e analisi che ho proposto come verifica conclusiva del percorso di classe prima, liberamente scaricabile e modificabile.

«Il sogno sarebbe un libro di latino in cui le cinque declinazioni vengono esaurite nelle prime 200 pagine (ma anche meno); aspettando chi lo scriverà…» io un’idea l’avrei ma non insisto. 😉

"Mi piace""Mi piace"